Da Mirafiori ai capannoni dove nascono (e muoiono) le start up. Dove è finita quella classe operaia che con i suoi saperi dava l’identità a Torino?

Gli invisibili inghiottiti dal nulla nella città diventata «da bere». Ora la disoccupazione giovanile è al 44,9% e l’imprenditoria sembra occuparsi d’altro. E al sindaco manca un progetto adeguato

Torino. Porta numero 2, carrozzerie Mirafiori, ore 14, uscita del turno mattutino. Sono qui con una reliquia del manifesto delle origini: Gianni Montani. Lo reclutai sul campo nel ’71 e da operaio-sindacalista diventò giornalista, e però per noi fu molto di più.

Ricordo un Comitato centrale del Manifesto-organizzazione dedicato a capire natura e modalità delle nuove lotte operaie, introdotto da una sua dettagliata relazione in cui ci spiegò come funzionava, reparto per reparto, l’immensa Fiat. Allora la politica era così, di questo si discuteva, non delle primarie.

Pochi giorni fa mentre assistevo al congresso nazionale della Rete della Conoscenza, l’associazione degli studenti medi e universitari, mi è tornata alla mente proprio quella nostra riunione.

Per via della difficoltà di chi, pur con tutta la buona volontà come questi studenti, cerca oggi di rapportarsi al lavoro: allora c’era una grande bella omogenea classe operaia, oggi una mucillaggine di semifigure lavorative precarie e frantumate che neppure mille Gianni Montani potrebbero riuscire a descrivere.

Sono voluta tornare qui dopo tanti anni di assenza per cominciare a dire di Torino in piena campagna elettorale.

E’ passato quasi mezzo secolo e ho il nodo alla gola. Allora dai cancelli che ora ho davanti agli occhi usciva a fine turno una fiumana di decine di migliaia di operai, lo spiazzo davanti alla porta un suq allegro e arrabbiato – carretti di arance, bibite, di tutto. Ma non era solo un mercatino, era anche l’agorà, il luogo principe della politica, fitta di capannelli volantini giornali bisticci fra nuova e vecchia sinistra accenti meridionali ancora freschissimi.

Qui alla 2 come alle altre porte, il focus di una politica misurata su cose concretissime: le conquiste proletarie.

La tuta grigio Marchionne

Dal lato opposto di viale Agnelli c’erano bar e negozi, ora a chiudere l’orizzonte un cimelio delle Olimpiadi, l’enorme edificio color ruggine di un pattinatoio. Rende lo spiazzo ancora più deserto e silenzioso, solo qualche lavoratore in cassa integrazione che per abitudine viene a farci passeggiare il cane.

Gli operai – pochissimi (nemmeno 13.000, ma ciascuno lavora solo tre giorni a settimana) – escono alla spicciolata dopo esser passati attraverso l’”imparziale”, che adesso è elettronico ( il controllo che deve scoprire se qualcuno ha rubato un pezzo di fabbrica, così chiamato perché i controllati vengono scelti a casaccio): quasi tutti hanno i capelli bianchi, la media d’età, alle carrozzerie, è di 51 anni.

Sembrano diversi da allora anche perché Marchionne ha voluto che la tuta non fosse più blu ma grigia chiara, uguale per tutti, operai tecnici e ingegneri, solo una minuscola etichetta che definisce la rispettiva categoria (e naturalmente il livello salariale, ma quello non è in vista. Quello della terza, di chi un tempo stava alla catena di montaggio e che ricordo bene perché il nostro stipendio al manifesto era a quello equiparato, più o meno come allora in lire: 1200/300 euro al mese).

Marchionne, si sa, è democratico, fa testo il suo maglione. Ma le donne – sono molte di più di un tempo – contro quella tuta protestano: il grigio si sporca, per questo si usava il blu.

Me lo spiega Giovanna Leone, nella vecchia palazzina poco distante dove tutt’ora ha sede la V Lega Mirafiori della Fiom, corso Unione Sovietica 351, che tutti però chiamavano familiarmente «URSS». Non c’è più, invece, la storica sezione Pci Mirafiori, qualche isolato più in là, a via Passo Buole. Nel locale c’è ora la “Mescita di vini piemontesi sfusi e imbottigliati”.

E naturalmente non ci sono più nemmeno nei dintorni gli ex segretari: Giuliano Ferrara, a fine ’70 (e infatti si vede nei documentari che filmarono la visita di Enrico Berlinguer quando andò a dire agli operai in lotta nell’80 che il partito era con loro). Né Fassino, che anche lui ne fu responsabile negli ’80 e ora fa invece il sindaco.

Con Gianni percorriamo tutto il perimetro Fiat,10 km di viali attorno agli stabilimenti, quasi tutti oramai adibiti a funzioni diverse dal passato, non solo perché è cambiata la tecnologia, ma perché la produzione si è enormemente ridotta, un po’ spostata a Melfi, molto in Polonia e in Serbia, qui- ma ancora per poco – la Mito, prossimamente dovrebbe partire il nuovo Suv Levante.

Molti i padiglioni già ceduti ad altre imprese: sul frontone si legge “Fiera dei vini”, “Equilibra”, Centro stile”. Sulla larga pista sopraelevata dove si svolgevano le prove (e si tenevano le assemblee del Consiglio di Fabbrica) ora si fanno le sfilate della concessionaria Fiat Village.

Chi ha comprato chi?

Nel punto nodale, la palazzina direzionale: cosa diavolo si dirige da qui? La Fca ha ormai casa a Amsterdam e a Londra lo scandalo delle evasioni non è Panama, ma le dislocazioni consentite dal fatto che dopo aver liberalizzato i movimenti di capitali l’Ue non ha provveduto ad una unificazione fiscale).

L’impressione, da Torino, è comunque che non sia la Fiat ad aver comprato la Chrysler, ma il contrario.

Anche se con grande chiasso a palazzo Chigi è stata presentata una nuova edizione di Alfa Romeo italiana. Perché i modelli dell’avvenire, quelli tecnologicamente più avanzati, qui non si fanno.

No, non mi lamento per sussulti sovranisti, né sono venuta qui per perdermi nell’Amarcord. Mica vorrei che la tecnologia non avesse cambiato la fabbrica e che tutti fossero ancora alle terribili catene di montaggio. Sono venuta per cercare di capire dove sono finiti i circa 100.000 operai della Fiat (60.000 a Mirafiori,12.000 a Rivalta, 7.800 alla Lancia di Chivasso e 4.500 a quella di Torino senza tener conto della Pinin Farina o della Bertone solo per citare le principali aziende dell’indotto), tutti quelli, insomma, che ruotavano attorno all’auto (nell’indotto si calcola 3 per ogni dipendente Fiat) e che sono esseri non digitali ma in carne ed ossa.

Non è solo una domanda strettamente economica – se lavorano o meno e dunque hanno o non hanno un salario. Quella classe operaia con i suoi saperi meccanici e politici dava da più di un secolo l’identità a Torino, disegnata sul suo ruolo di punta di diamante della modernità industriale.

Ritmavano i tempi della città. Che oggi è certo più bella, i musei sono più attraenti delle ciminiere e così le aiuole fiorite, i ristoranti, i turisti, la movida. E’ diventata una “Torino da bere”, per usare l’espressione che si usò per la Milano scintillante dell’epoca craxiana. E Fassino l’amministra benissimo. Ma quei centomila operai sono diventati invisibili, inghiottiti dal nulla, la città non li prevede: né i loro corpi né le loro teste , né quelle dei loro figli, un tempo allievi della prestigiosa Scuola Fiat, oggi per lo più titolari dei 4 milioni di voucher che si sono contati in città nel 2015 (e già aumentati del 65% nel 2016), precari sguatteri dei fast food cresciuti come una giungla.

Anche ad Ivrea è così: la storica palazzina direzionale di via Jervis, dove fu lanciata una delle più avanzate produzioni informatiche, quella della Olivetti, oggi è occupata da un gigantesco call center.

Alla Cgil il compagno Passarino mi dà i dati dell’occupazione, complicatissimi da interpretare per via di come vengono compilati dagli Uffici statistici, e perché molti non sono ufficialmente disoccupati ma in Cassa integrazione, o in Cassa in deroga, o in Cassa straordinaria, o con contratti di solidarietà, tutti ammortizzatori a fine corsa (il traguardo molto prima che si abbia diritto alla pensione) e cui comunque non si ricorre più perché le regole per ottenerli sono cambiate e non conviene più all’azienda usufruirne, le conviene licenziare.

Per riassumere basti dire che a Torino il livello della disoccupazione raggiunge la media nazionale (era del 6,2% nel 2004, ora è dell’11,9) e che quella giovanile, al 44,9, è addirittura al disopra. Il rapporto più recente, coordinato dal Centro Einaudi, parla di «marcata sofferenza» e di una quota di abbandoni scolastici simile a quella delle metropoli del Mezzogiorno. Lasciano anche perché precari – anche in questo caso più della media – sono pure i ricercatori e docenti universitari: il fenomeno colpisce tutti, quale che sia il livello di qualificazione. Con una diminuzione del volume di lavoro degli under 30 che in sei anni è stata pari al 59%, l’esilarante obiettivo dell’Unione Europea per il 2020 – «una crescita inclusiva e sostenibile» – sembra fantascienza.

Torino sta diventando una città povera. «Al sud ci sono abituati – mi dice un vecchio compagno quasi si confessasse – noi no».

Invenzioni senza investimenti

Il patrimonio che questa mano d’opera rappresenta è coinvolto in un progetto innovativo o è stato semplicemente mandato al cimitero degli elefanti? Vado in giro per la città a cercare una risposta.

Le due università – la Statale e il Politecnico – si ingegnano: la prima impegna molte energie nel covare gruppi inventivi di nuove possibili funzioni consentite dall’uso delle nuove tecnologie e passo un intero pomeriggio ad ascoltare le loro proposte e a capire le loro ricerche.

Sono in contatto col 31mo piano del nuovo altissimo grattacielo di Intesa San Paolo (da cui a Torino tutto dipende, tanto varrebbe votare anziché per un consiglio municipale per il suo Consiglio di amministrazione) dove 100 funzionari aspettano di capire le novità dei futuri clienti. Al Poli, c’è una incubatrice, che svolge un ruolo analogo. E dentro è restato il solo figlio sano del fallito matrimonio General Motors-Fiat. Dopo il precoce divorzio è diventato solo americano, se l’è tenuto la Gm.

E’ il Power Train, il pezzo più prezioso della città. Anche la Cgil ha contribuito a metter su, a Moncalieri, un contenitore simile, ricercando la collaborazione con università e enti locali. Benissimo.

Il fatto è che se non ci sono poi gli investimenti per realizzare le invenzioni, le idee restano sulla carta. La orgogliosa imprenditoria torinese, come del resto gran parte di quella italiana, sembra invece occuparsi d’altro.

Gli Agnelli, per esempio, il grosso dei loro capitali familiari li hanno collocati nella Exor, uno dei più grossi gruppi di assicurazione americani. Un investimento anticiclico, più sicuro del fluttuante settore dell’auto. Quanto al governo, nessun piano industriale, né qui né altrove.

Il lavoro si è impoverito

E invece servirebbe un piano, un’idea nuova per Torino, un progetto coordinato con altri paesi europei. Invece non c’è: le aziende di punta sono state scorporate e via via acquisite da gruppi stranieri che ne hanno portato via i pezzi più prestigiosi.

Non è, qui a Torino, l’innovazione che ha ridotto il numero degli operai, è il contrario: è il lavoro che si è impoverito. E quanto cresce – il terziario soprattutto – comunque non basta a compensare. Non dico qualitativamente, che è ovvio, ma anche quantitativamente.

L’orizzonte di Torino è tutt’ora disegnato dai tetti a sega degli antichi capannoni industriali. Non è come a Milano, dove la deindustrializzazione è avvenuta ormai da decenni e in un’epoca in cui l’economia ancora tirava.

Qui le fabbriche dismesse occupano ancora il terreno, sono tantissime. Ora si cercano nuove destinazioni e in alcune hanno trovato casa le start up e i centri di co-working. Al Tool Box la ristrutturazione di un padiglione è magnifica, alta architettura, colori e, persino, una cucina con mobili costruiti in 3D, con la stampante. Ad un’area con lunghi tavoloni si accede grazie a 100 euro al mese col proprio computer, si tratta di postazioni provvisorie in cui si gode della connessione. Con 250 mensili si accede invece ai tavoli dove la postazione è fissa; poi ci sono molti gabbiotti a cielo aperto, veri e propri ufficietti. Dentro un popolo silenziosissimo di individui impegnati a costruire la propria start up: tutti aspiranti “uomo (o donna)-impresa”. Il regno di Uber, si direbbe.

Difficile capire cosa facciano, si sa solo che la moria delle start up è altissima. Ad una parete una sorta di denso giornale murale, avvisi di friendly advises: professionisti che offrono consigli legali, panel su «Mettersi al riparo: malattia e pensioni», dalle 12 alle 13; «Freelance care», dalle 18 alle 19, eccetera.

Accanto, gli aspiranti imprenditori presentano le loro proposte, corredate di foto. Leggo: M.P.: Ascolto, informo e mi informo, sorrido accolgo e saluto. E realizzo oggetti imperfetti; «G.B.: Rassicuro osservo saluto calorosamente»; «T.M.: Mi occupo di politica e strategia di comunicazione, ma giuro che sono un bravo ragazzo».

Apprezzo l’autoironia, ma mi torna alla mente il vecchio film di Nanni Moretti, Ecce Bombo (ricordate? quello in cui lei dovendo spiegare come campa risponde «faccio cose, vedo gente…»).

Il grande errore di Fassino

Ecco: come si fa a proporsi come sindaco senza proporre un progetto adeguato ad una città come Torino?

Il grande errore di Fassino (oltre a quello di aver imbarcato metà della destra cittadina e di non avere nemmeno uno degli “invisibili” nelle sue liste) è di essersi fatto ammaliare da Marchionne, di aver creduto alle magnifiche e progressive sorti del capitalismo, di non aver preparato una trasformazione autonoma della città.

Il pensiero lungo, una consapevolezza alternativa, serve anche nelle elezioni amministrative. E naturalmente anche non sottomettersi alla deriva della politica nazionale.

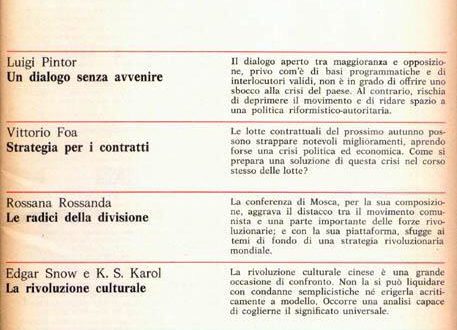

In tasca – l’ho preso a casa fra i miei vecchi libri e me lo sono portato dietro in questo viaggio attraverso Torino 2016 – ho un libriccino edito nel 1969 dalla Feltrinelli: si chiama La Fiat è la nostra Università. Inchiesta fra i giovani lavoratori. Era stata condotta dai “gruppi fabbrica” di alcuni licei e facoltà torinesi, quasi 100 pagine fitte di notizie.

Alla risposta n.82 che dà l’operaio di terza categoria si legge «Io penso che al 1969 l’operaio dovrebbe lavorare molto più poco, tanto più perché con l’automazione che ci va solo a favore dei padroni e non degli operai, ma per questo bisogna cambiare la società».

Sarà antiquato, ma oggi il progetto appare anche più attuale.

Non lo può accantonare neppure una campagna elettorale amministrativa, anche se non si potrà realizzarlo nei prossimi cinque anni. Ma se si perde l’orizzonte, anziché moderni si resta chiusi nella gabbia del medioevo.

E’ questo – anche questa cosa oltre all’immediato – che fa la differenza di Torino in comune. E il suo candidato sindaco, Giorgio Airaudo, è il solo che sembra occuparsene. Non solo perché è più bravo, ma perché si è posto il problema di rappresentare quel pezzo grandissimo di società cui non basta essere fruitori di musei.

La “buona politica” è, prima di tutto, rappresentanza. Da chi si rappresenta dipende l’aggettivo “di sinistra”.

0 comments