America latina. In appello a Roma ribalta la sentenza: 24 ergastoli per i leader dei regimi militari latinoamericani sostenuti dalla Cia e da Nixon. I sequestri e le uccisioni, scrive la pm Tiziana Cugini, erano programmati per eliminare prove e come monito per quanti rimanevano, affinché desistessero dalla lotta

Finalmente una vittoria, per la voce delle vittime e il loro diritto alla verità, per il dovere della memoria e le sue ragioni. La prima Corte d’assise d’appello di Roma ha scritto una grande pagina di giustizia nel processo sul Plan Condor, il piano di cooperazione tra gli organi di repressione dei regimi militari di Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Paraguay e Uruguay.

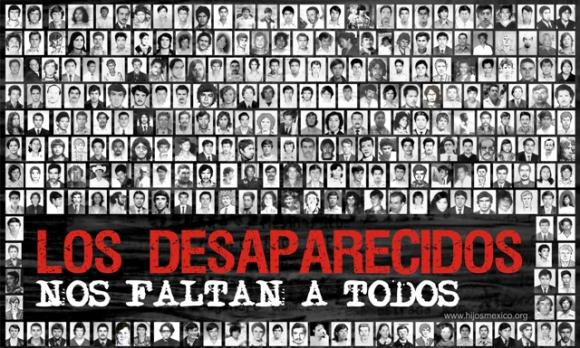

Un processo istituito in Italia per far luce sull’uccisione e la sparizione, negli anni Settanta e Ottanta, di 43 cittadini, di cui 23 di nazionalità italiana, tra cui anche Juan José Montiglio, socialista di origini piemontesi che era stato membro della scorta del presidente cileno Allende ucciso durante il golpe di Pinochet.

In tutto sei italo-argentini, quattro italo-cileni, tredici italo-uruguaiani e venti uruguaiani, tutti vittime del coordinamento del terrore ideato dal generale cileno Augusto Pinochet – e organizzato dal suo capo dei servizi segreti, il generale Manuel Contrera, con il coinvolgimento dei servizi di intelligence degli Stati uniti e della presidenza Nixon – al fine di annientare gli oppositori politici attraverso azioni di spionaggio, sequestri, torture e assassinii.

I giudici hanno inflitto 24 ergastoli, ribaltando così la contestata sentenza del processo di primo grado del 17 gennaio del 2017, quando erano stati condannati al carcere a vita soltanto otto imputati, a fronte dell’assoluzione di 19 persone ritenute responsabili non di omicidio, ma solo di sequestro di persona, un reato ormai caduto in prescrizione (oltre al proscioglimento di altre sei per morte del reo).

La sentenza del processo d’appello, che si era ufficialmente aperto il 12 aprile del 2018, ha disposto anche il risarcimento nei confronti delle 47 parti civili costituite da stabilirsi in sede civile, decidendo una provvisionale immediatamente esecutiva di un milione di euro per la presidenza del Consiglio dei ministri e di cifre comprese tra i 250mila euro e i 100mila euro per tutte le altre parti civili.

Tra i condannati all’ergastolo, tutti accusati di omicidio volontario pluriaggravato, figurano l’ex ministro dell’Interno della Bolivia, Luis Arce Gomez; l’ex presidente del Perù, Francisco Morales Bermudes; l’ex ministro degli Esteri dell’Uruguay, Juan Carlos Blanco (assolto per solo uno dei capi d’imputazione); e il tenente di vascello, precedentemente assolto, Jorge Nestor Fernandez Troccoli, già a capo dell’S2, il servizio di intelligence della Marina militare uruguaiana, unico a non essere processato in contumacia.

Di origini campane, Troccoli si era infatti trasferito in Italia nel 2007 avvalendosi della doppia cittadinanza, per sfuggire a un processo istruito a Montevideo contro lui e contro altri responsabili dell’eliminazione, tra la fine del 1977 e l’inizio del 1978, dei membri del Gau (Grupos de acción unificadora), un gruppo di militanti politici uruguaiani riparato in clandestinità a Buenos Aires. Ma la giustizia l’ha finalmente raggiunto nel nostro paese.

È stata accolta in pieno, dunque, la richiesta della pm Tiziana Cugini e del procuratore generale Francesco Mollace di condannare al carcere a vita tutti i 24 imputati del processo, colmando il gap, come aveva dichiarato il pg nella sua requisitoria del 18 marzo, «tra la storia reale descritta dal processo e quella derivata dalla sentenza di primo grado».

Una sentenza che, dopo un lavoro quasi ventennale di ricerca e analisi comparativa delle fonti, ascolto dei testimoni, esame delle sentenze dei tribunali esteri e due anni di udienze dibattimentali, non aveva «fatto giustizia alle vittime, né all’ansia di libertà di quei popoli che pensavano di affacciarsi alla democrazia e invece erano stati annichiliti».

I sequestri, aveva spiegato in quell’occasione la pm Tiziana Cugini, «non nascevano solo per estorcere informazioni, ma per uccidere. E le uccisioni erano programmate per eliminare prove e perché fossero un monito per quanti rimanevano, affinché desistessero dalla lotta sovversiva».

Di modo che «l’uccisione era la regola, tutto l’apparato lavorava perché ciò si realizzasse – aveva aggiunto – e non è vero che gli imputati avevano un rango intermedio e per questo non potevano decidere della vita e della morte dei sequestrati. Erano, al contrario, affidabili operatori di morte pienamente consapevoli del compito che erano chiamati a svolgere».

* Fonte: IL MANIFESTO

0 comments